儒家思想发源于中国,而广泛传播于东亚汉字文化圈。在漫长的历史文化发展过程中,因民族精神气质的不同,及地理、历史、社会存在条件的不同,中、日、韩各国的儒学形成了各自的个性和特色。

概而言之,在儒家倡扬的诸德之中,从比较的意义上来看,中国儒学凸显其“仁”,韩国儒学凸显其“义”,日本儒学凸显其“忠”;或者用略为细密的分疏中国儒家有多厉害,中国凸显其“仁恕”,韩国凸显其“义节”,日本凸显其“忠勇”。这种不同,不仅是价值系统的差异,也是文化原理不同的反映。

中国——中国古代的文化理想始终是以“仁爱”观念居于核心地位,仁爱是中国儒学的主导价值取向

国古代的文化理想,以“仁爱”观念居于核心的地位。“仁”的思想来源可上溯到中国早期人道主义的保民思想。《尚书》中“若保赤子,惟民其康”,不仅是一种政治思想,也是一种伦理价值的反映。尤其是《尚书》中对保护老弱孤幼的重视与强调:“无侮老成人,无弱孤有若”,“不敢侮鳏寡”,这种对孤寡老人和失怙幼孤的特殊关注,是中国早期人道主义的滥觞。实际上,孝的真正意义也应当从这方面来了解,孝是对父母亲情的回报和珍视,它不仅在来源上是仁的根源,也是仁的实践,所以程伊川说:“行仁自孝弟始,盖孝弟是仁之一事”。

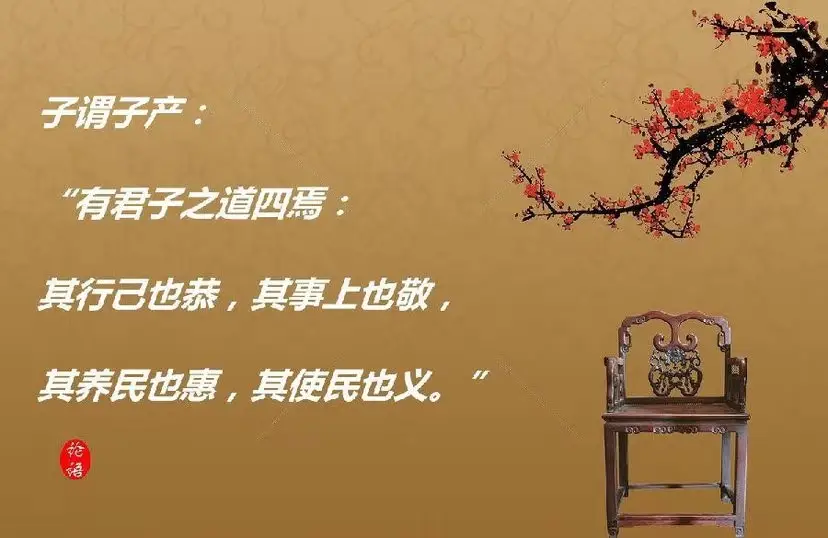

“仁”的意义,对孔子而言,最重要的是“爱人”,“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人”,对于孔子,“仁”已经成为普遍主义的伦理原则。“孔子贵仁,墨子贵兼”,孔子以仁为最高的价值原则,墨子以兼爱为最高的理想原则。即使是老子也说过“我有三宝,持而保之,一曰慈”,慈即慈爱。在这个意义上,可以说,中国古代三位最早的思想家都以不同的方式肯定了仁爱的重要意义。战国时孟子倡导“仁民爱物”,惠子更提出“泛爱万物,天地一体”的思想,也都对后来的儒学有重要影响。故唐以后的儒学,韩愈以“仁”为“博爱之谓仁”,张载提出“民吾同胞,物吾与也”,程颢主张“仁者以天地万物为一体”,都把“仁”置于最重要的地位。伊川指出:“四德之元尤五常之仁,偏言之则一事,专言之则包四者。”,朱熹也坚持仁义礼智,而仁“无不包”,“恻隐之心无所不贯”,这都是明确地把“仁”作为儒学的支配性原理。

宋明理学以仁统诸德,事实上,在中国的儒学中,“仁”特别与“爱”、“和”、“恕”、“公”的价值有密切的关系,这些价值共同构成了中国儒学主导的价值取向,并在历史上和中国的社会制度形成了一种互动的关联。

梁漱溟指出,仁学是一种伦理情感,在欲望中人只关注自己,但在伦理情感中人会关注他人。他说:“伦理社会所贵者,一言以蔽之曰,尊重对方。”这是梁漱溟对儒家仁学的进一步发挥。他认为,中国在周公、孔子提出伦理的理想以后,“封建的社会”逐步演变为“伦理的社会”。

伦理之代封建为秩序,于此可举一端为证明:例如亲兄弟两个,在父母家庭间,从乎感情之自然,夫岂有什么差别两样?然而在封建社会,一到长大,父死子继,则此兄弟两个就截然不同等待遇了——兄袭爵禄财产,而弟不与。此种长子继承制由何而来,梅因(Maine)在其《古代论》名著中曾指出一个原则,凡继承制度与政治有关者,必为长子继承制。大抵封建秩序、宗法秩序都是为其时政治上经济上有其必要而建立,而超家庭的大集团生活则具有无比强大力量,抑制了家庭感情,乃至时过境迁,无复必要,而习俗相沿,忘所自来,此一制度每每还是机械地存在着。1936年我到日本参观其乡村,见有所谓“长子学校”者,讶而问之。乃知农家土地例由长子继承,余子无分。余子多转入都市谋生,长子多留乡村,因而其教育遂间有不同。此足见其去封建未久,遗俗犹存。其实,欧洲国家亦大都保留此种风俗至于最近。惟中国独否。中国实行遗产均分诸子办法,据梁任公《中国文化史》说,几近二千年了,这不是一件小事,亦不是偶然,这就是以人心情理之自然,化除那封建秩序之不自然。所谓以伦理代封建者,此其显著之一端。

从梁漱溟的立场来看,“仁”的出现代表了中国文化中“理性的早熟”,这所谓理性,略相当于马克斯·韦伯所说的“价值理性”,不仅对中国制度的发展发生重大影响,也对中国整个的历史发展路向发生了莫大的影响。

日本—— “仁”从未获得像在中国那样的地位,“忠勇”是武士阶级信奉的儒学德行,反映了日本当时社会的需要

以研究日本文化与价值著称的本尼迪克特()曾指出,“仁”在日本从未获得像在中国那样的地位。她在研究日本文化中对天皇和父母的“报恩”观念时指出:这种报恩是一种无限的、无条件的义务,比中国文化中关于对国家的义务和对父母的孝行的观念更绝对化;忠和孝的范畴虽然都来自中国,但在中国并不是无条件的。“中国设定了一种凌驾一切之上的德目作为忠孝的条件,这个德就是仁”。她指出,在中国统治者必须行仁,否则人民反对君主就是正当的。“中国人的这种伦理观念在日本从未被接受过……,事实上在日本,‘仁’是被排斥在伦理体系之外的道德,完全没有它在中国伦理体系中所占的那种崇高的地位。”罗伯特·贝拉认为,在前现代的日本,对主君的特殊主义的“忠”的观念凌驾于其他所有伦理观念之上,忠是江户时代的中心价值。他说:“我们看到,在日本,忠渗透于整个社会,成为所有阶级的理想。而在中国,忠甚至很难适用于整个绅士阶级,而仅仅适用于做官的那些人。”按照这些说法,在前现代的日本儒学或日本文化中,支配性的价值和原理是“忠”,人对特殊系统或特殊集体的承诺胜过了他们对普遍主义价值(正义、博爱)的承诺。

沟口雄三教授对中国和日本的价值原理曾作出深刻的揭示,他指出,达尔文的生物进化论演变为斯宾塞的社会进化论,在中国则变为严复的《天演论》,对近代中国知识分子给予了强烈的冲击,生存竞争、适者生存、自然淘汰、弱肉强食被当做进步的原理来接受。但中国要接受这种弱肉强食的原理必须在世界观上来一个根本性的转变。这是因为,从宋代以来,在中国,仁义礼智被作为人的世界,弱肉强食被看作禽兽的世界;财产以均分继承,职业并非世袭,义田、义庄相当普遍,同居共财视为美德。所以中国的社会伦理和社会组织方面都牢固地树立了与弱肉强食相反的原理。

他还指出,日本与中国差异很大,江户时代是长子继承的世袭阶级社会,因而私有财产和职业意识得以确立,成为易于适应竞争原理的基础。另一方面,江户时代的武士阶级接受儒学时,“勇”被作为与仁相并列的重要德目。在中国无论是陈淳的《北溪字义》或戴震的《孟子字义疏证》中都没有“勇”这一项,而在荻生阻徕的《弁名》中则有勇、武、刚、强、毅的德目。因此,他认为,“在思想与伦理传统中,日本具有容易接受弱肉强食原理的根基;而与此相对,中国岂止是没有这种根基,毋宁说具有与此相反的原理基础。”的确,忠敬、勇武、刚毅是武士阶级的儒学的重要德行,反映了江户社会的需要。尽管日本儒学中也有注重讲仁的学者(如山崎暗斋、伊藤仁斋),但日本儒学很难被概括为仁学,这确实是事实。

韩国——历史上连续不断的士祸,对韩国儒学产生了很大的影响,从而酿造了韩国儒学的“道义”精神

韩国儒学的精神与韩国的历史有密切的关联。朝鲜时代连绵不断的士祸,对韩国儒者的精神意志有重大的影响,戊午士祸(1498)、甲子士祸(1504)及己卯士祸(1519)、乙巳士祸(1545)对儒家学者的政治清洗和屠杀是东亚其他国家所没有的。这些儒者组成的士林派,要求改革,主张社会正义,与代表贵族官僚特权利益的旧勋派形成冲突,这些著名儒者的惨死不仅促发了韩国儒者的一种抗争的、不妥协的精神,也逐渐酿造了韩国儒学的“道义”精神。赵光祖说:“不顾其身,图谋其事,有事时不计祸患,乃真士人精神”,因此,我们有理由说,“义”是韩国儒学的精神和原理。所以,柳承国教授强调:“从士祸和牺牲中光显的道学派的义理精神中可发现韩国儒学特有的精神。”

“义”是一种对于道德信念的坚持,朝鲜时代的儒学严判“义”与“不义”,严判“义”与“利”,还与韩国历史上常常受到外民族的入侵有关。如在高丽时代,曾遭到契丹、蒙古的攻略;在朝鲜时代,则先后受到来自日本和满清的外患。壬辰倭乱(1592)是丰臣秀吉率兵来攻,韩国全国以儒者为中心,广泛组织义兵,进一步表现和激发了韩国民族传统的为国家而忠孝的精神,在国难中不少韩国儒者以身殉国,表现了强烈的忠义、义节精神、爱国爱族的精神,得到人民的赞扬和传诵。外民族的入侵激发了韩国儒者的节义精神,使得强调“义理”、“忠义”成为近世韩国儒学的基调。义所代表的道义与牺牲精神不是以主君为其对象,而是一种为大义而殉节的精神。就思想资源来说,韩国儒学根据自己的需要,把《春秋》的“大义名分”发挥为抗拒不义、抵抗外势侵略的民族精神中国儒家有多厉害,这种韩国儒学的“春秋精神”成为韩民族民族精神的主要特征。

结语 仁义礼智信所代表的儒学的价值,在中、日、韩各国儒学中都受到提倡。但因历史—社会—传统的制约,不仅使得三个国家的儒者的气象、德性有所不同,各自的价值系统及其支配性的原理有所不同,也使得各国儒学的精神气质也呈现出不同。

中国的儒学以“仁恕”为其原理,比较容易成为一种普遍主义的价值原理,但对西方近代文明半疑半信,很难坦然自承“文明”的落后,造成了现代化进程的迟缓。日本的突出“忠勇”的儒学虽然受到特殊主义的限制,却在接受近代文明方面较少价值的阻碍,然而也最终为特殊主义的伦理付出了代价。韩国充满“义节”精神的儒学,造就了韩民族的高昂的民族主体性,对近代民族国家起到了促进的作用。仁所包含的和谐原则、义所凸显的正义原则、忠所体现的秩序原则是现代东亚的每一个国家所必须的。21世纪中日韩三国之间,应当相互的了解,取长补短,携手共建和谐的未来。(作者/陈来 北京大学哲学系教授)

转载请注明出处:古易居,如有疑问,请联系我们!